スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2015年02月19日

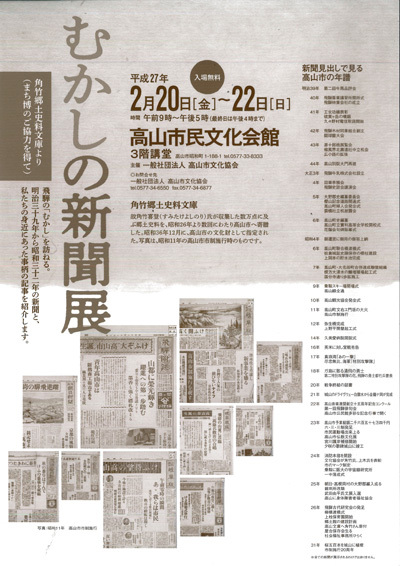

むかしの新聞展 2/20~2/22

むかしの新聞展

●日時

平成27年 2月20日(金)~22日(日)

午前9時~午後5時 [最終日は午後4時まで]

●場所

高山市民文化会館 3階 講堂

[高山市昭和町1-188-1]

飛騨の「むかし」を訪ねる。

明治39年から昭和32年の新聞と

私たちの身近にあった事柄の記事を紹介します。

ご来場を

お待ちしております。

2011年01月14日

飾り物展

(社)高山市文化協会は毎年【飾り物展】を開催いたしております。

今年は、

高山市民文化会館 3階講堂にて14日(金)~16日(日)

午前9時~午後7時まで【最終日は午後4時まで】行われます。

※前回のブログで展示時間の間違いがございました。上記の時間が正式な時間です。

どうぞお間違いのないようお越しください。

↑①過去の代表的な飾り物です

何にみえますか。

想像力を働かせてお考え下さい♪

【答えは下に♪】

飾り物とは・・・

飾り物とは・・・

↑②過去の代表的な飾り物

何ににえますか。

【答えは下に♪】

飾り物の由来

飾り物の由来

天明七年(1787)、時の郡代大原正純が、陣屋稲荷の初牛祭に二十四孝の飾り物を奉納したとあるのが、文献に見られる最も古い記録で、江戸時代の中頃にはすでに恒例化していたようである。

↑②過去の代表的な飾り物

何ににえますか。

【答えは下に♪】

飛騨高山には、古くから祝い事に飾り物をするという風習があります。

これは、全国でここにしかみられない高尚な文化です。

みなさん、しゃれたあそび文化に触れてみませんか。

是非お待ちしております。

飾り物の答えは・・・

①獅子 ②屋台 ③手筒花火

でした

今年は、

高山市民文化会館 3階講堂にて14日(金)~16日(日)

午前9時~午後7時まで【最終日は午後4時まで】行われます。

※前回のブログで展示時間の間違いがございました。上記の時間が正式な時間です。

どうぞお間違いのないようお越しください。

↑①過去の代表的な飾り物です

何にみえますか。

想像力を働かせてお考え下さい♪

【答えは下に♪】

飾り物とは・・・

飾り物とは・・・ 飾り物は200年以上の歴史を持つ高山独自の粋な文化です。

全国でこの例を見る地域は他には有りません。

かつては町家の表格子を外して幔布を張り、金屏風や銀屏風を背に飾り物を披露しました。

町内各組が競い合っての、さながら大人の知恵比べのようでした。

しかし時代の移り変わりとともに格子を備えた町家も少なくなり、廃れかけた一時期商店のショーウインドウで試みた事もありましたが、平成4年からは一般公募し集中展示を行なっています。

毎年1月、その年の干支と宮中歌会始のお題をテーマに、高山市民に限って作品を募り、高山市民文化会館にて公開展示を行なっています

全国でこの例を見る地域は他には有りません。

かつては町家の表格子を外して幔布を張り、金屏風や銀屏風を背に飾り物を披露しました。

町内各組が競い合っての、さながら大人の知恵比べのようでした。

しかし時代の移り変わりとともに格子を備えた町家も少なくなり、廃れかけた一時期商店のショーウインドウで試みた事もありましたが、平成4年からは一般公募し集中展示を行なっています。

毎年1月、その年の干支と宮中歌会始のお題をテーマに、高山市民に限って作品を募り、高山市民文化会館にて公開展示を行なっています

↑②過去の代表的な飾り物

何ににえますか。

【答えは下に♪】

飾り物の由来

飾り物の由来天明七年(1787)、時の郡代大原正純が、陣屋稲荷の初牛祭に二十四孝の飾り物を奉納したとあるのが、文献に見られる最も古い記録で、江戸時代の中頃にはすでに恒例化していたようである。

↑②過去の代表的な飾り物

何ににえますか。

【答えは下に♪】

飛騨高山には、古くから祝い事に飾り物をするという風習があります。

これは、全国でここにしかみられない高尚な文化です。

みなさん、しゃれたあそび文化に触れてみませんか。

是非お待ちしております。

飾り物の答えは・・・

①獅子 ②屋台 ③手筒花火

でした